シングルマザー・シングルファザー(母子・父子家庭)向けの公的の制度は「ひとり親家庭支援」と呼ばれることがあります。

しかし、ひとくちに「ひとり親家庭」といっても、住んでいる地域や境遇、経済的な状況により、受けられる支援の内容が違うことがあります。そこで、ひとり親家庭支援のしくみや種類、対象者について説明します。

記事の目次

ひとり親家庭支援の種類と窓口

ひとり親家庭の支援は「母子及び父子並びに寡婦福祉法」により定められています。この法律はかつて「母子及び寡婦福祉法」という名称でしたが、2014年に母子家庭父子家庭ともに支援が受けられるように、法改正されました。

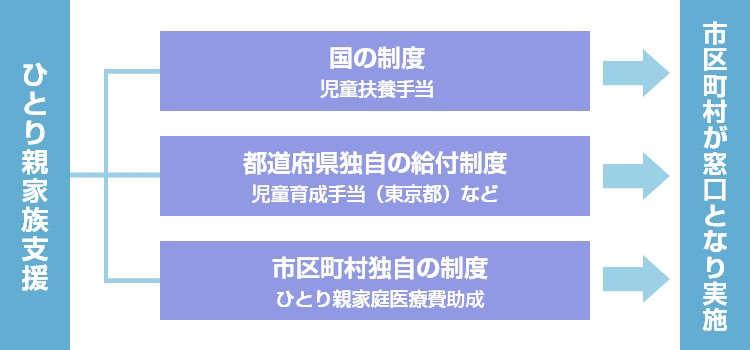

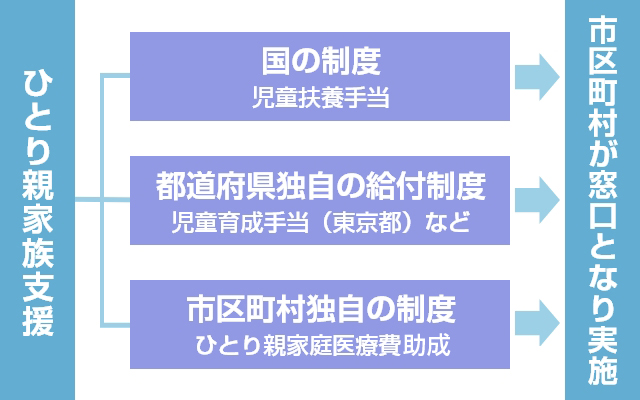

ひとり親家庭支援には、おもに以下の3つがあります。いずれも、支援を受けるには市区町村の窓口に申請します。ここで受給の可否が審査されます。

ただ、支援の財源は国・都道府県・市区町村と違っているため、自治体によっては、申請先の窓口が児童扶養手当は「福祉課」、医療費助成は「住民課」というように違うこともあります。

ひとり親家庭支援の窓口

出典:筆者作成

ひとり親家庭支援の対象者

ひとり親家庭の支援対象になるのは、下記のいずれかに該当し、かつ18歳以下(障害児の場合は20歳未満)の子どもを育て(扶養)ており、一定の所得に満たない父、母、養育者です。

つまり、シングルマザーやシングルファザーなどが対象になります。

なお、「扶養」とは、子供の生活費の面倒を見て、保護者としてきちんと保護監督し、子供の将来に関しても親としてプランを描いている状態のことです。

出典:筆者作成

この中でいずれにも該当しない場合には、市区町村窓口に相談をしてみてください。例えば、離婚は成立していないが、子供を連れて別居中で、配偶者からの生活費がもらえず、生活に困窮しているようなときです。

自分では該当しないと思っていても、市区町村による聞き取りや、調査・確認の上で支援の対象となることもあります。支援を受けられる可能性を広げるために、まずは一度相談してみるとよいですね。

同一生計のパートナーがいる場合は対象外

ひとり親だけで、十分な扶養が受けられない場合は支援の対象となりますが、扶養をしてくれるもう1人の親(父か母の事実上の配偶者と同一生計)がいる場合は、対象外となります。

「父か母の事実上の配偶者と同一生計」といっても、具体的にはどんな状態なのでしょうか?その定義は、次にあたります。

出典:筆者作成

具体的には、たとえば交際中の異性から、家賃や住宅ローンなどの住居費を支払ってもらい、水光熱費も負担してもらっているという場合には支援の対象外になります。

人によっては、一戸建てのシェアハウスに住んでいることもあるでしょう。その場合には、全く他人の異性と同一住所で住民登録され、②の「同一住所に住民登録」があるとみなされてしまうことがあります。

同じ住所に住んでいても、生計は全く違う他人であることをきちんと説明しないと、ひとり親家庭として扱ってもらえない恐れがありますので、注意しましょう。

両親と同居していても申請できる

子どもを連れて実家に戻り、両親(子どもからみた祖父母など)と同居している場合にも、児童扶養手当などのひとり親支援制度への申請は可能です。

ただし、後述する所得制限への影響には留意が必要です。

ひとり親家庭支援の所得制限

ひとり親家庭支援には、所得制限がもう一つの判断基準になる場合があります。

受ける支援制度によって所得制限の要件が異なります。申請者のみの所得で判断される場合と、世帯全体の所得を合わせて判断される場合があります。

都道府県から受ける「児童育成手当」などは、申請者本人の所得だけですが、国から受ける「児童扶養手当」や、市区町村によっては「ひとり親家庭医療費助成制度」は世帯全体の所得が判断基準になります。

※はみ出ている場合、横にスクロールできます。

| 国 | 都道府県 | 市区町村 | |

| 主な支援 | 児童扶養手当 | 児童育成手当 (東京都) |

ひとり親家庭医療費助成制度 |

| 所得制限 | あり | あり | ありが多いが市区町村による |

| 所得制限 の対象 |

同居同一生計の 世帯の所得 |

申請者の所得 | 同居同一生計の世帯の所得 が多いが、 申請者の所得のみ のとろもある。 |

| 所得制限 の影響 |

世帯の所得によって は 一部支給や 支給停止となる |

児童扶養手当が 所得制限で 該当しない 場合でも受給できる |

所得制限で該当しない場合は、 児童は乳幼児医療費助成制度や 義務教育就学児医療費助成制度 で対応する |

出典:筆者作成

同居家族の収入が所得制限の対象になる場合も

支給にあたって、世帯全体の所得を基準とした所得制限がある場合には、同居家族の収入が支給の可否に関わる場合があります。

ここでは同居同一生計の世帯所得を指すためです。

たとえば、離婚した娘が子供を連れて両親の住む実家に戻ってきた場合です。娘親子と、同居している祖父母(娘にとっての両親)が生活費を出し合っているなど、生計を共にしていれば「同一生計」とみなされます。そして、娘親子の所得と同居の祖父母の年金収入等による所得は合算して判断されます。

したがって、児童扶養手当は「同居同一生計の世帯所得」が判断基準になりますから、親と子だけで暮らしている場合と実家で両親と同一生計で暮らしている場合とでは、手当を受けられるかどうか、あるいはその金額に違いが出ることがあります。

ひとり親家庭支援の種類や対象者を確認

ひとり親家庭への支援があることは、広く知られています。しかし、似た境遇でも受けられる支援の種類や受け取っている児童扶養手当の金額が違うこともあります。

受けられる支援の種類やしくみ、対象者などについて、詳しくはお住まいの地域の窓口で確認してみましょう。

※2025年3月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は最寄りの自治体窓口にご確認ください。

執筆者プロフィール

CFP(R)認定者、宅地建物取引士

監修者プロフィール

CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー